吹糖技藝是香港非物質文化遺產之一,是一種超過600多年歷史的民間傳統工藝。拉糖人打開自製的木盒小熱爐,捏出溫度至少有170度的糖漿,一拉一搓製成糖坯,再以剪刀一拉、一拔、一勾改變糖的形態。短短兩三分鐘,原本半液態狀的糖漿,就活脫變成一隻栩栩如生的碧龍、駿馬或長洲節慶常見的麒麟。想一睹這門碩果僅存的吹糖技藝,可以到訪長洲尋找一位隱世吹糖人,不過小店不定時開舖,看不看到還需要點彩數。

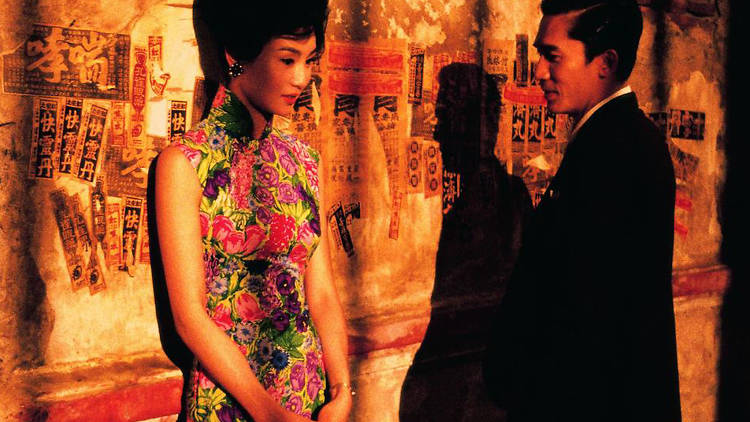

在全球化大企業逐漸侵佔香港這個小城市,香港很多傳統文化逐漸消失:傳統手工藝、歷史建築、老字號等等,但這些文化正正是建構城市最重要的一部份,是無可取替的香港精神。就趁着這些事物還未完全消失,好好珍惜,愛得及時。想了更多香港歷史文化,可瀏覽漫遊特色唐樓和八大香港古蹟郊遊路線。